Aturan Konservasi yang Mengancam Masyarakat Adat

Pemanfaatan lahan dalam aturan konservasi mengancam eksistensi masyarakat adat. Melemahkan fungsi hutan.

arsip tempo : 173057917551.

UNDANG-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE), yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada 9 Juli lalu 2024, memiliki banyak bolong yang bakal menjadi persoalan. Salah satunya ayat baru mengenai pemanfaatan lahan konservasi yang berpotensi menggusur masyarakat di dalam dan sekitar hutan, seperti masyarakat adat.

Pasal 26 aturan itu menambahkan ayat baru yang sangat ambigu mengenai pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. Dalam ketentuan itu, bentuk pemanfaatan yang diatur antara lain jasa lingkungan wisata alam, air dan energi air, panas matahari, angin, panas bumi, dan/atau karbon.

Dari berbagai pemanfaatan kawasan konservasi itu, panas bumi dan karbon layak mendapat sorotan. Pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi mengabaikan fakta bahayanya sistem operasional ekstraksi panas bumi. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan upaya mengeluarkan gas atau panas bumi (fracking) menjadi pemicu terjadinya gempa bumi minor. Dampak lainnya adalah pencemaran air serta amblesan.

Dampak pengoperasian pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sudah nyata terjadi di Indonesia. Contohnya, kebocoran gas di PLTP Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) Sumatera Utara. Kejadiannya terus berulang. Pada 16 September 2022, delapan warga adat Mandailing di sekitar proyek PT SMGP terpapar gas hidrogen sulfida (H2S).

Sebelumnya, pada 6 Maret 2022, kebocoran gas di lokasi yang sama membuat 52 orang dirawat. Ada pula kejadian pada 24 April 2022, yang menyebabkan 21 orang, termasuk bayi, terpapar gas dan lumpur panas beracun. Pada 25 Januari 2021, insiden mirip mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan warga dirawat.

Kasus serupa menimpa proyek PLTP Baturaden oleh PT Sejahtera Alam Energy, yang merusak Curug Cipendok. Proyek itu mengerosi bukit serta mengubah air menjadi cokelat dan mengganggu kolam ikan warga. Dampak ini telah dibuktikan oleh kajian Lingkar Kajian Banyumas (LKB).

Pencemaran juga terjadi di lingkungan sekitar PLTP Lahendong di Tomohon, Sulawesi Utara, yang beroperasi sejak 2005. Pencemaran itu merugikan 10 ribu warga karena membuat tanaman kering dan sulit tumbuh lagi akibat uap panas dalam radius 50-100 meter.

Ekstraksi panas bumi juga menimbulkan konflik sosial di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pada September 2017, warga memprotes pembangunan PLTP di Gunung Talang Bukit Kili, yang direspons dengan tindakan represif dan berakhir dengan penangkapan tiga warga.

Di Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, warga menolak pembangunan power plant 2 PLTP Dieng setelah peristiwa ledakan pada 13 Juni 2016 yang menelan korban jiwa dan merusak area pertanian. Warga juga khawatir kehilangan sumber air bersih Mata Air Sethulu, yang hanya berjarak 200 meter dari proyek garapan PT Geo Dipa Energi.

Adapun, di Desa Banuaji, Tapanuli Utara, pemilik sawah tewas diduga akibat buih beraroma belerang. Para petani juga mengalami gagal panen sejak beroperasinya PLTP Sarulla, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari desa, dengan hasil panen menurun drastis.

Beragam kasus itu menunjukkan banyaknya pelanggaran asas kehati-hatian dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dampak sosial dan lingkungan pembangkit listrik tenaga panas bumi menunjukkan intensi risiko tinggi. Munculnya pemanfaatan jasa lingkungan untuk panas bumi memiliki risiko tinggi terhadap ancaman biodiversitas dan ekosistem di dalamnya, termasuk masyarakat adat.

Penyesatan Pemanfaatan Karbon

Celah berikutnya ada pada ketentuan soal pemanfaatan jasa lingkungan dalam hal karbon. Karbon merupakan suatu keniscayaan dari bagian fungsi layanan alam. Ekosistem hutan yang lestari memberikan berbagai fungsi yang mendukung ekonomi, termasuk penyerapan karbon. Sayangnya, fungsi tersebut dipandang sebagai "jasa" yang bisa diberi harga sehingga muncul konsep perdagangan karbon yang berpotensi menyesatkan.

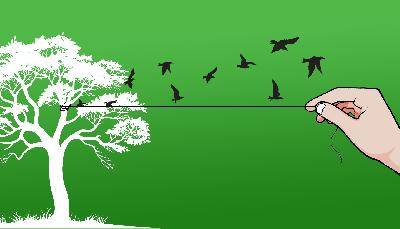

Menjadikan hutan sebagai bagian perdagangan karbon tanpa menyentuh peran masyarakat di dalam dan sekitarnya justru melemahkan fungsi rimba sebagai sebuah ekosistem kompleks dengan manfaat kesejahteraan sosial tinggi. Pernyataan itu berasal dari hasil studi Science-Policy Programme (SciPol) dari International Union of Forest Research Organizations (IUFRO).

Kebijakan tata kelola hutan harus memasukkan nilai-nilai sosial hutan dan tidak melulu memprioritaskan solusi berbasis pasar. Perlu ada penekanan yang lebih besar terhadap hutan sebagai ekosistem, keanekaragaman hayati, serta dampaknya terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar dan bergantung pada hutan.

Masyarakat adat dan komunitas lokal menjaga hutan demi keseimbangan alam serta kualitas hidup mereka dan anak-cucunya. Bukan untuk pengakuan atau kompensasi. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa hutan yang mereka lindungi akan dihitung unitnya dan diperdagangkan untuk “menghapus” pencemaran karbon di tempat lain.

Proyek perdagangan karbon di Indonesia pun banyak menuai kegagalan. Belakangan, konsep ini diperhalus dengan tren solusi berbasis alam, yang mengukur siklus alam dan keanekaragaman hayati menjadi unit untuk dijual. Dengan konsep ini, perusahaan pencemar lingkungan dapat menggunakan uangnya sebagai kompensasi konservasi.

Hal itu juga berpotensi menimbulkan penguasaan perusahaan terhadap tanah atau hutan melalui izin konsesi karbon, yang memperpanjang masalah perampasan tanah dan pelanggaran hak asasi manusia. Instrumen ini juga dapat menjadi legitimasi perusahaan, lembaga keuangan, dan organisasi lain sebagai sarana pencucian uang (greenwashing) demi profit semata.

Jadi pemanfaatan wilayah konservasi untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi dan perdagangan karbon sangatlah ambigu. Masyarakat bisa diusir dengan alasan untuk kepentingan konservasi serta melindungi tumbuhan dan satwa liar ataupun sumber daya genetik lain. Di sisi lain, eksplorasi dan ekstraksi panas bumi yang dampak buruknya sudah nyata justru diperbolehkan.

Ambiguitas pemanfaatan wilayah konservasi menjadi satu dari delapan poin krusial yang menjadi catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atas UU KSDAHE. Aturan ini disusun tanpa mengutamakan paradigma konservasi berbasis hak asasi manusia. Poin lainnya adalah penyesuaian ketentuan pidana; penyusunan norma penting; perumusan sanksi administratif dan perdata yang adekuat; pemulihan ekosistem; urgensi pengaturan hak gugat pemerintah, masyarakat, dan organisasi; serta penyusunan undang-undang yang tidak transparan dan melibatkan publik.

Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang merupakan revisi UU Nomor 5 Tahun 1990, tak memberikan perubahan mendasar untuk menjawab persoalan konservasi di Indonesia. Banyak bolong dalam aturan itu sehingga perlu diperbaiki dengan penyusunan Undang-Undang Konservasi. Sebab, jika perbaikan bolong-bolong itu hanya direvisi, acuannya tetaplah ketentuan lama dengan perubahan-perubahan minor.