Biaya Sosial Anak Pekerja Migran

Isu utama dari persoalan “stay-behind children” ini adalah lemahnya data dan fokus kebijakan pemerintah pusat dan daerah pada anak-anak pekerja migran.

arsip tempo : 173077771064.

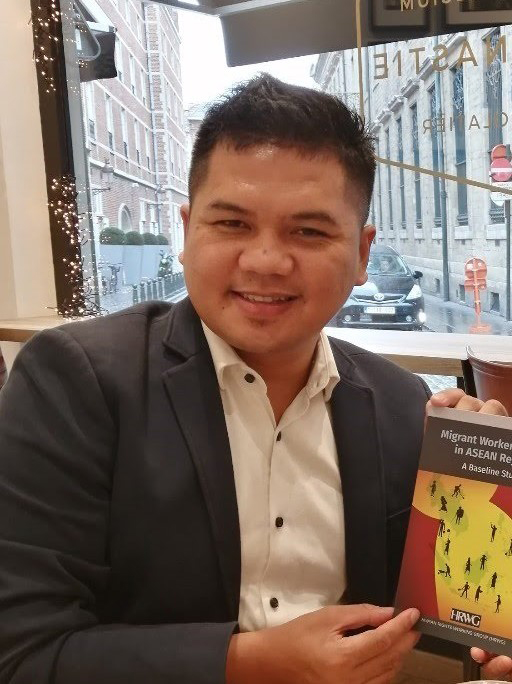

Daniel Awigra

Deputi Direktur HRWG

“Dibutuhkan seluruh desa untuk membesarkan seorang anak.” Pepatah Afrika ini menjelaskan keyakinan bahwa setiap penduduk kampung memiliki tanggung jawab untuk membangun lingkungan yang sehat dan aman bagi tumbuh kembang anak. Namun, bagi anak-anak pekerja migran, pepatah ini berlaku dengan cara yang memilukan.

Anak-anak pekerja migran tumbuh dan berkembang di desanya bersama saudara, handai-taul

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini