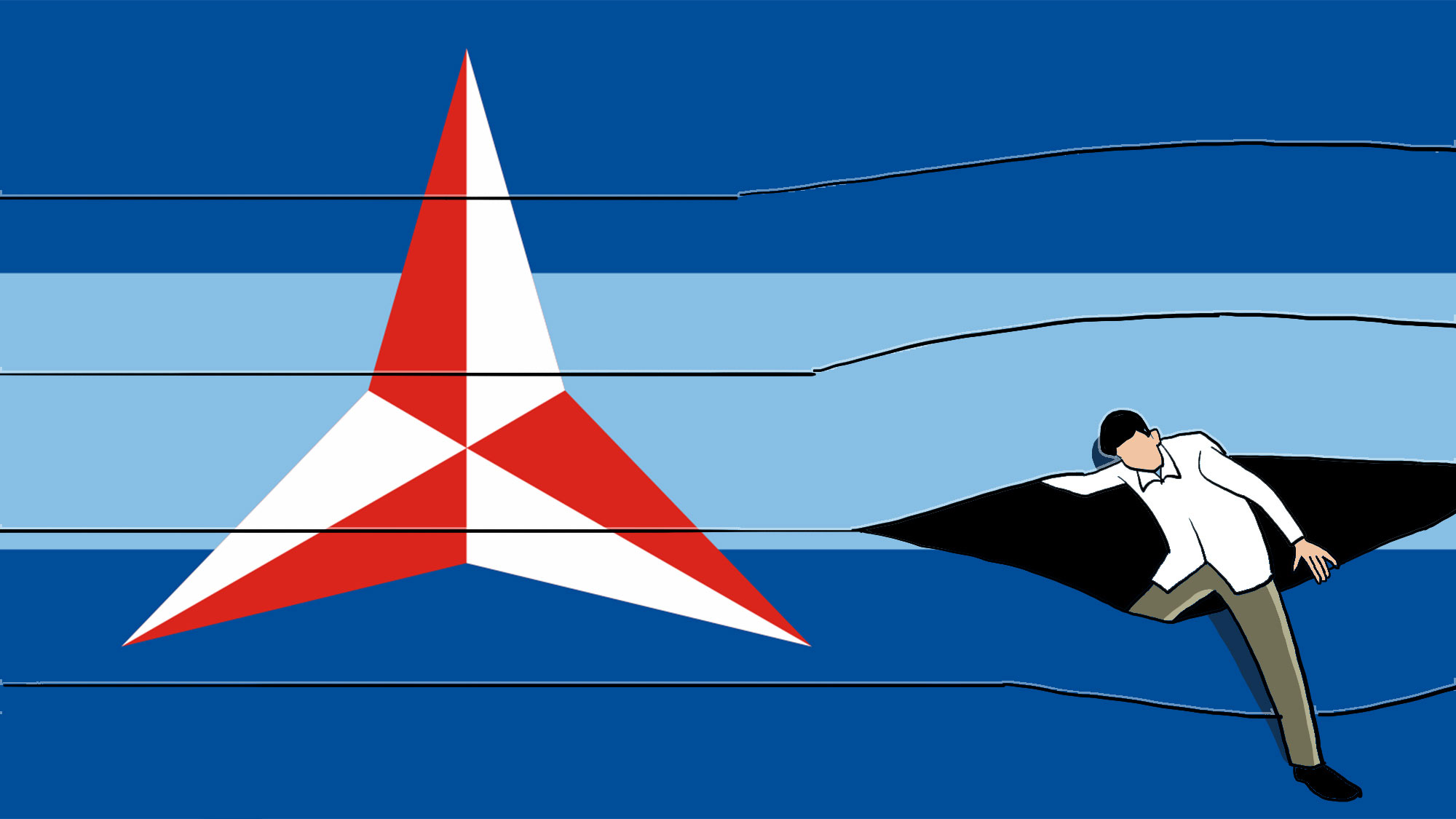

Merebut Demokrat, Menaklukkan Oposisi

Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko adalah krisis politik serius. Keperluan dan motivasi macam apa di balik usaha penaklukan ini?

arsip tempo : 173057911081.

Rendy Pahrun Wadipalapa

Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, mahasiswa doktoral pada School of Politics and International Studies di University of Leeds

Pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko barangkali adalah krisis serius yang tidak pernah mampir dalam imajinasi politik mana pun. Peristiwa ini telak menantang keajekan sebuah dinasti politik yang berjangkar pada pengaruh ma

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini