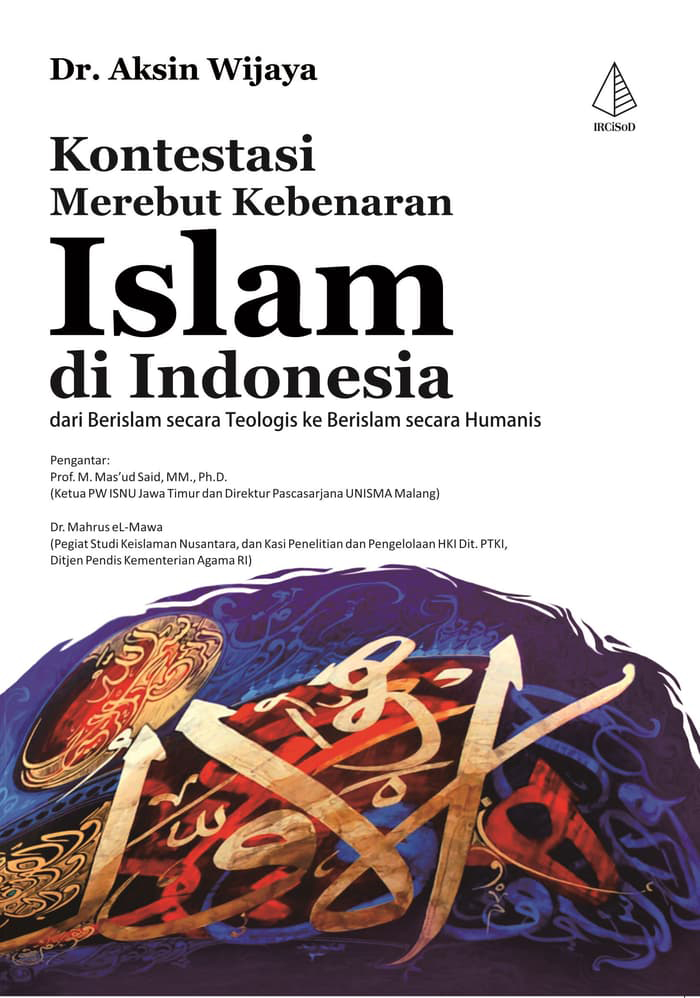

Menyebarkan Paham Islam Pluralis

arsip tempo : 172922069128.

M. Taufik Kustiawan

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pergolakan politik telah menandai keterlibatan agama sebagai komoditas (suara) merebut kebenaran paham Islam. Kontestasi politik-keagamaan memasuki wilayah dominan. Hal ini ditandai dengan aksi gerakan populisme kelas menengah. Gerakan populisme Islam selalu menciptakan dikotomi, kegaduhan, dan tindakan anarkisme.

Tidak terbukanya ruang dialog keagamaan terkadang memicu pe

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini