Feminisme hingga Penggusuran

arsip tempo : 171414767373.

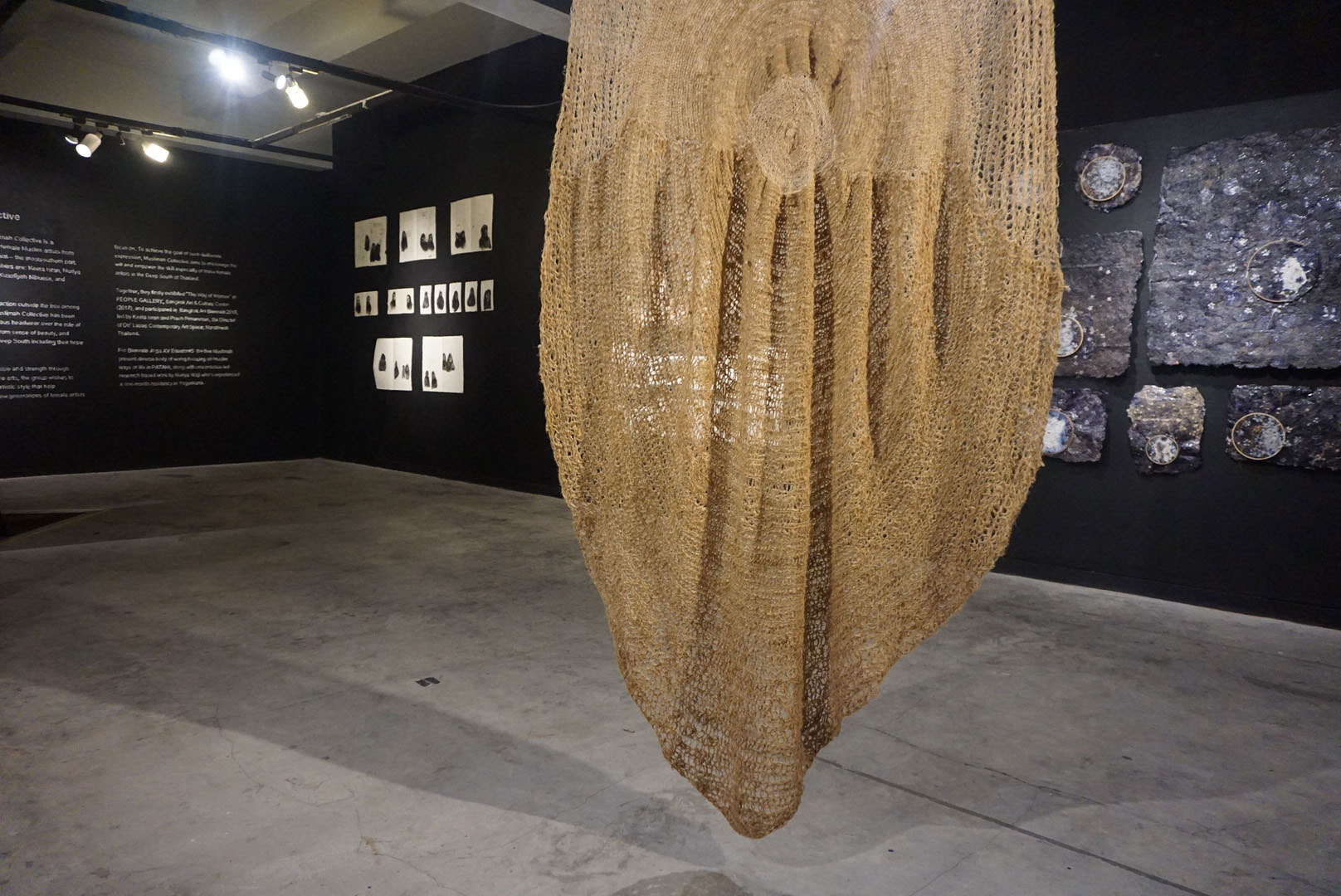

Kunyit menguar dari teks yang mengepung lantai ruang pamer. Aroma pala, cengkeh, kulit kayu, dan cabai Jawa menyengat dari balik bundelan kain yang bergelantungan. Lima lembar kertas berukuran jumbo menyerupai manuskrip kuno terhampar, ditambatkan pada langit-langit. Hampir semua kertas berhiaskan lukisan tubuh perempuan, matahari, dan unsur-unsur alam semesta.

Karya seni instalasi berjudul Timur Merah Project, The Embrace of Motherland ciptaan

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini