Salah Kaprah Mengatasi Pengangguran

Kebijakan pembangunan ekonomi gagal menghadirkan pemerataan. Tingkat pengangguran penduduk muda masih tinggi.

arsip tempo : 172204140798.

DAMPAK kekeliruan strategi pembangunan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai terlihat dari angka pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi pada penduduk berusia muda terjadi akibat rendahnya penyerapan tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional yang menunjukkan per Februari lalu, dari 149,38 juta angkatan kerja, sebanyak 7,20 juta orang (4,28 persen) pengangguran. Dibanding masa pandemi, angka tingkat pengangguran memang tampak terus melandai dalam tiga tahun terakhir. Tapi, sebetulnya, persentasenya hanya menurun tipis dari tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2020 yang tercatat 4,94 persen.

Kendati secara statistik terus turun, tingkat pengangguran ini tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kontributor terbesar tingkat pengangguran adalah penduduk dari kelompok usia produktif (15-24 tahun) atau yang kerap disebut generasi Z atau gen Z. Jumlahnya mencapai 1,2 juta orang (16,82 persen). Mereka selama ini disebut-sebut sebagai bagian dari bonus demografi.

Angka pengangguran dari generasi Z itu bisa jadi lebih besar. Sebab, menurut data BPS per Agustus 2023, ada 9,9 juta penduduk berusia 15-24 tahun tanpa kegiatan produktif (tidak sedang menjalani pendidikan dan pelatihan atau tidak sedang bekerja). Dalam kelompok ini, lulusan sekolah menengah kejuruan merupakan kontributor terbanyak, yaitu 8,9 persen.

Persoalan klasik ini bukan hanya menimpa generasi Z. Hampir di semua generasi, pengangguran pada penduduk usia muda 15-24 tahun selalu paling tinggi. Salah satunya dipicu oleh minimnya akses bagi anak muda masuk ke jenjang pendidikan berikutnya. Kesuksesan program wajib belajar sembilan tahun tidak diikuti oleh pemerataan kesempatan bagi anak muda lulusan SMP masuk ke jenjang SMA. Begitu pula dengan anak SMA yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Industri dan lapangan kerja yang terbatas membuat masa tunggu lulusan SMA lebih lama dalam memperoleh pekerjaan pertama.

Ironisnya, pemerintah kerap menyederhanakan penyebab tingginya angka pengangguran, yakni ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan angkatan kerja baru. Akibatnya, upaya penanganannya lebih banyak dibebankan pada sektor pendidikan. Pada 2022, misalnya, Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Lewat aturan ini, pemerintah mengharuskan institusi pendidikan dan pelatihan menyesuaikan program yang mereka ampu dengan kebutuhan dunia usaha serta industri. Masalahnya, menambah atau memperluas pendidikan vokasi tidak bisa dilakukan dengan cara instan.

Program-program bombastis dan beranggaran besar, seperti Prakerja yang berjalan sejak 2020, juga belum terbukti efektif meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Program Prakerja pada akhirnya lebih berfungsi sebagai bantalan sosial. Laporan evaluasi Prakerja pada 2022, misalnya, menyebutkan sebagian besar peserta program ini menggunakan insentif yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hanya 34,1 persen peserta yang menggunakan insentif tersebut untuk modal usaha.

Penanganan masalah pengangguran tak cukup hanya melalui pemberian pelatihan, peningkatan program vokasi, dan perbaikan kurikulum di sektor pendidikan. Lebih jauh, pemerintah semestinya mengubah arah kebijakan pembangunan ekonomi yang selama ini lebih memprioritaskan investasi padat modal, seperti industri penghiliran, ketimbang padat karya.

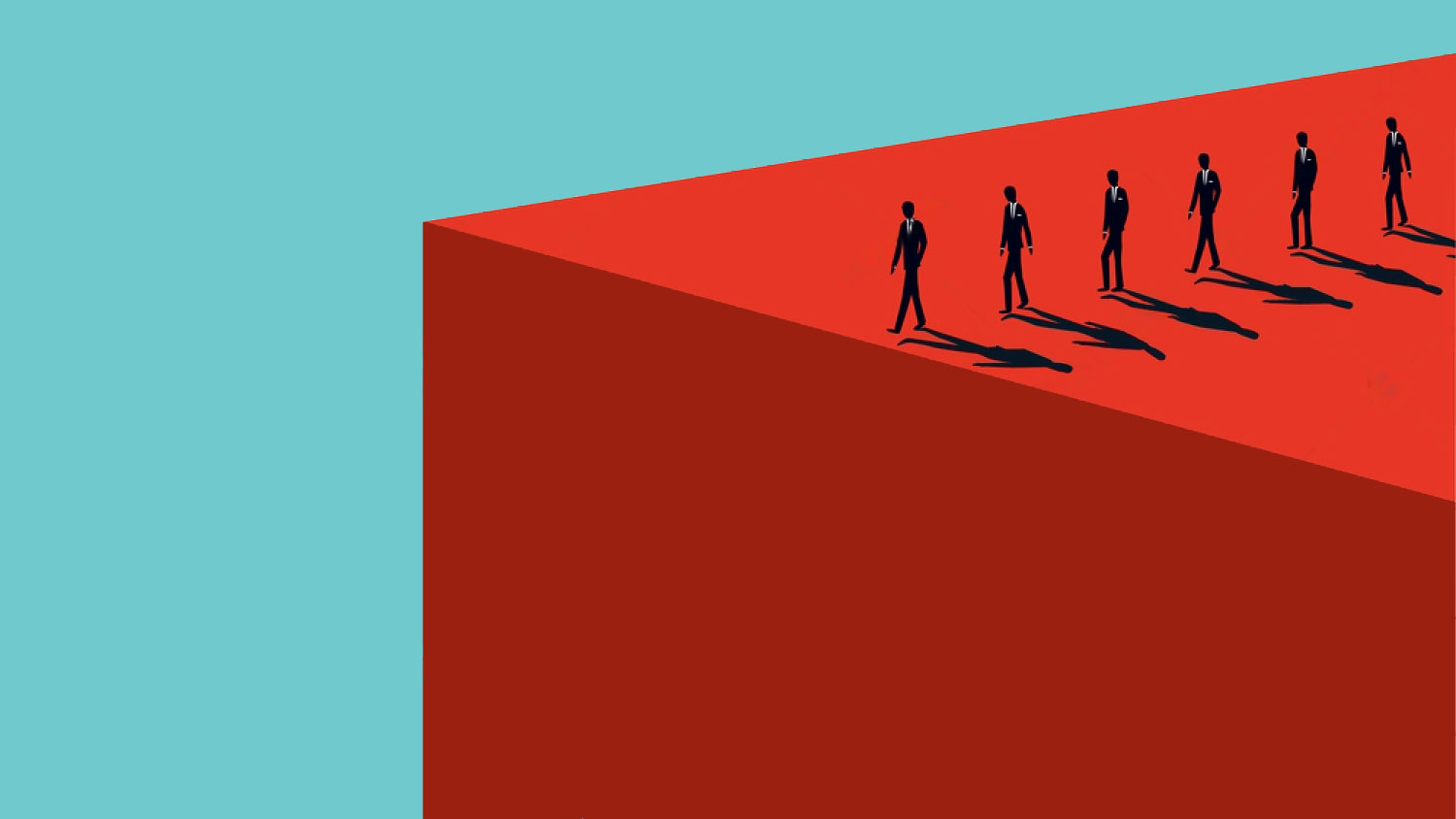

Kekeliruan itu tampak jelas dari ketimpangan antara realisasi investasi yang masuk dan tingkat penyerapan tenaga kerja. Nilai investasi yang berhasil masuk memang menanjak. Pada 2023, misalnya, realisasi investasi mencapai Rp 1.418,9 triliun. Tapi capaian itu tak berbanding lurus terhadap penciptaan lapangan kerja. Buktinya, dalam satu dekade terakhir, penyerapan tenaga kerja dari investasi terus merosot. Pada 2013, investasi senilai Rp 1 triliun bisa menyerap hampir 4.954 tenaga kerja. Tapi kini nilai investasi yang sama hanya bisa menyerap 1.060 tenaga kerja.

Kecenderungan pemerintah berpihak pada industri penghiliran ketimbang industri manufaktur dan padat karya lainnya mulai memperlihatkan dampak buruk. Kemunculan pabrik-pabrik pengolahan mineral yang mengandalkan tenaga kerja asing ketimbang pekerja lokal telah menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dan hanya membuat pemilik modal makin kaya. Di industri penghiliran, konsesi tambang—seperti nikel—menjadi alat tukar politik dan kekuasaan.

Setiap tahun, pemerintah boleh saja menepuk dada karena merasa mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di level 4-5 persen. Tapi kebanggaan itu sesungguhnya semu dan tak berarti apa-apa. Pertumbuhan ekonomi yang diklaim lebih baik dibanding negara lain itu tak dirasakan manfaatnya hingga ke kelompok masyarakat di level terbawah.

Di dunia nyata, jutaan anak muda dan penduduk berusia produktif lainnya dihantui kemiskinan. Mereka terpaksa menganggur karena sempitnya lapangan pekerjaan.

Tanpa upaya serius mengubah arah kebijakan, masalah pengangguran akan menjadi bola salju yang menimbulkan persoalan pelik di masa depan. Cita-cita Generasi Emas 2045 yang kerap digaungkan pemerintah hanya akan jadi jargon belaka.