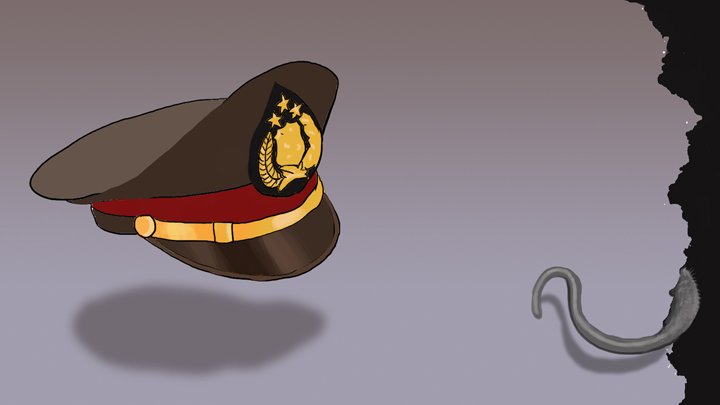

Agenda Pemberantasan Korupsi bagi Kapolri Baru

arsip tempo : 171403834586.

Kurnia Ramadhana

Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch

Teka-teki perihal siapa perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia yang akan menggantikan Jenderal Idham Azis sebagai Kepala Polri akhirnya terjawab. Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal pemimpin Korps Bhayangkara. Segudang pekerjaan rumah Kapolri baru pun telah menanti. Salah satunya menyoal agenda pemberantasan korupsi.

Meskipu

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini