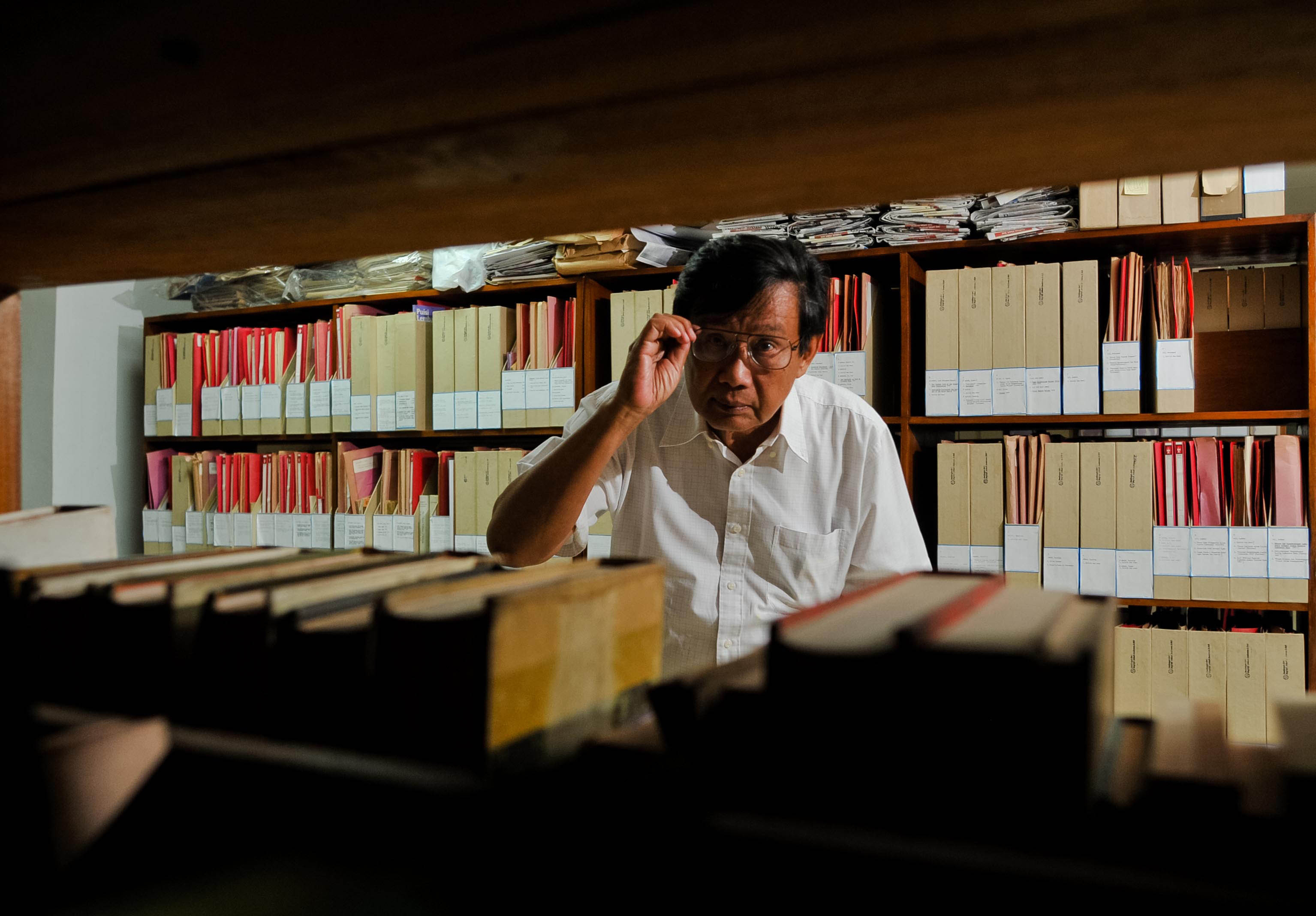

Sang Penjaga Napas Sastra

arsip tempo : 171350480886.

Sebulan lalu, JJ Rizal masih kerap menelepon Ajip Rosidi yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sejarawan sekaligus pemilik penerbit buku Komunitas Bambu itu berencana menerbitkan buku kumpulan sajak lengkap Ajip 1952-2006 dengan tebal sekitar 800 halaman. Tapi buku itu ternyata tidak akan pernah sampai ke tangan penulisnya. Ajip telah berpulang pada Rabu malam lalu.

“Itu janji saya. Belum sempat terbit karena tersandung pandemi. ...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini