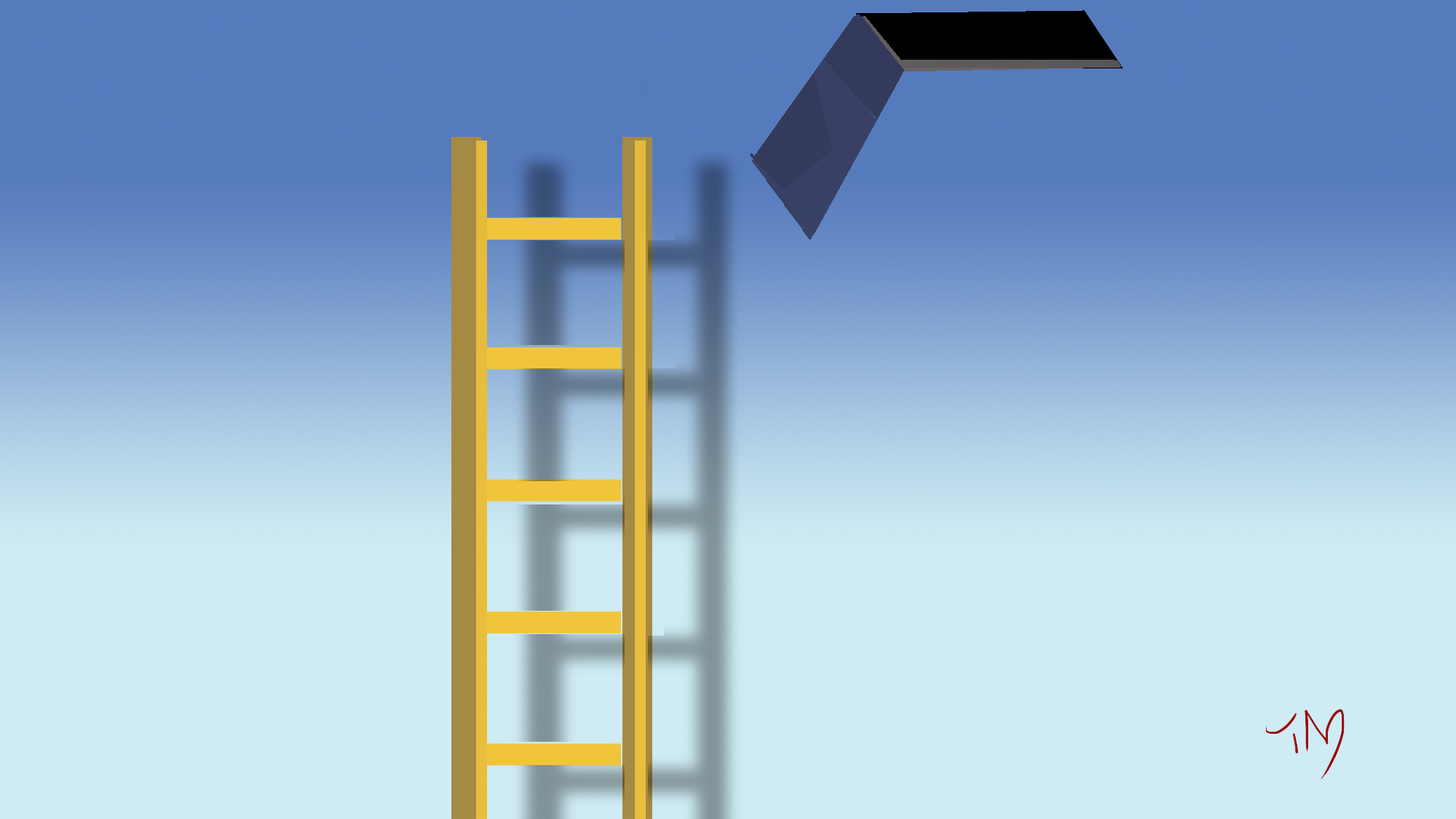

Cabut Pasal Diskriminatif RUU Pemilu

RUU Pemilu melarang bekas anggota PKI dan HTI menjadi peserta pemilu.

arsip tempo : 171329024589.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah harus mencabut pasal diskriminatif dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Pasal yang melarang bekas anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi peserta pemilu dan pemilihan kepala daerah dalam RUU tersebut mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Pasal 182 RUU Pemilu yang diusulkan DPR menyebutkan beberapa syarat pencalonan untuk peserta pemilu serta pilkada.

...

Berlangganan untuk lanjutkan membaca.

Kami mengemas berita, dengan cerita.

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini

Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini